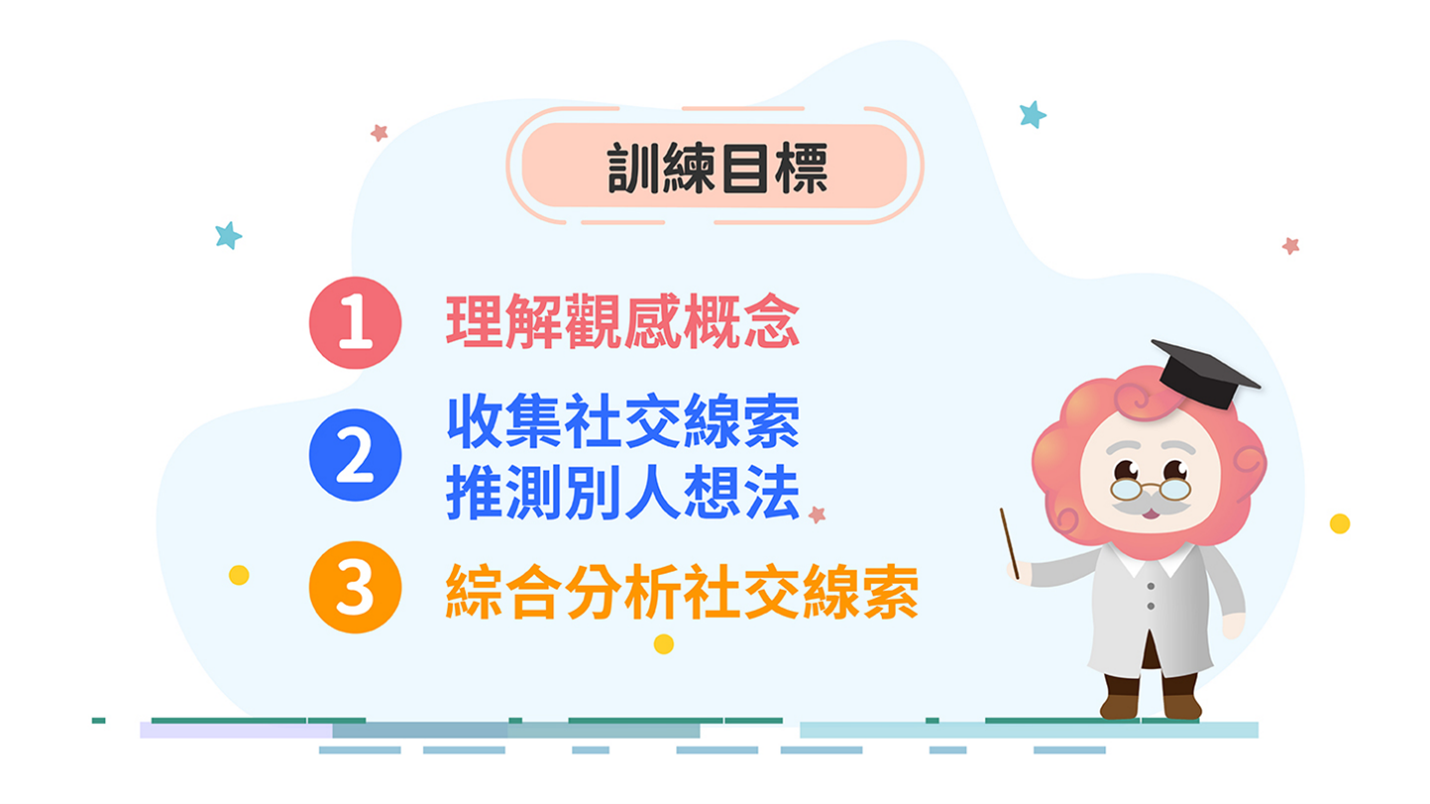

單元三:社交思維訓練

社交咖啡杯

遊樂場中的咖啡杯遊戲,會讓我們遇上不同的狀況,控制妥當可互動暢順;不然,可能會互有碰撞卡住。咖啡杯遊戲就如日常的社交生活,有自閉特色的學童在與人相處時也遇有不同的困難:不懂別人的眉頭眼額所代表的含意、不懂解讀環境中人和物的訊息、說出不恰當的話話、做出不合宜行為等等。

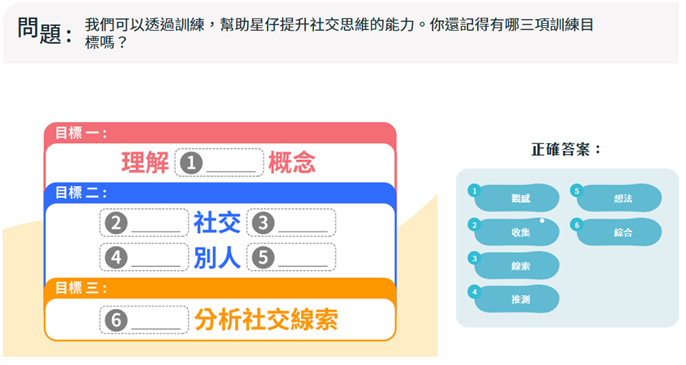

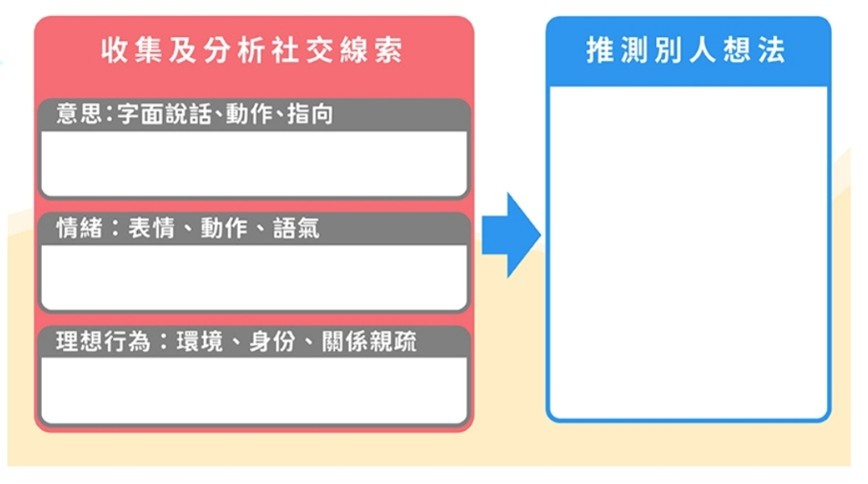

在本單元,我們會介紹與人溝通互動時需要有的「社交思維」步驟,藉着實證為本的訓練策略,讓自閉特色學童學習如何有系統地收集及分析社交線索,從而推測別人的想法,作出恰當的回應。

引入

第1部分 坐上社交咖啡杯

1.1 社交轉轉轉

1.2 單元三 學習內容大綱

1.3 我的期望

1.你期望在本單元學會什麼?有哪些學習目標?

1.4 前測

第一章社交共同「睇」

第1部分 群體生活的工具:社交

1.1 日常的社交情境

1.2 社交是什麼?有何重要?

1.3 社交的發展

初生嬰兒已對人的面孔和直接注視有興趣。

三個月的嬰孩已經會因別人逗他而以笑回應,亦會以不同的表情和身體語言表達自己的需要

九個月至一歲的嬰孩開始與成人產生互聯注意,會留意別人的想法和與人分享自己的想法,例如會望向成人注視的方向,或會用手指指着自己感興趣的事物向成人分享。

二至三歲的幼兒會和其他小朋友進行有互動的遊戲,懂得在活動中等候和輪替,也會和人分享物品。

到四至五歲的兒童,隨着心智解讀能力的發展,會更留意別人的想法,慢慢由自我中心的行為,發展出更多利社會行為,例如會與其他小朋友玩合作遊戲,在遊戲中遵守規則,也會關心別人和安撫表現難過的人。

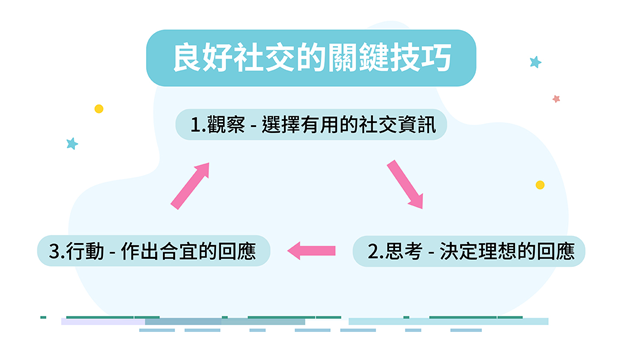

1.4 社交有什麼技巧?

1.5 小測驗1

根據剛才的短片,社交技巧包括哪些能力?

1.選擇有用的_______________

(參考答案:選擇有用的社交資訊)

2.決定_______________

(參考答案:決定合適的回應)

3.運用合宜的_______________行為

(參考答案:運用合宜的語言及非語言行為)

1.6 小測驗2

1.根據剛才的短片內容,對於社交能力較高的學童,以下哪些描述是正確的?

i.對學校有較正面的態度

ii. 較易與同伴建立友誼

iii. 較易欺凌社交能力較弱的同學

- i & ii

- i & iii

- i, ii & iii

(正確答案:A.i & ii)

第2部分 自閉特色的社交

2.1 自閉特色的社交

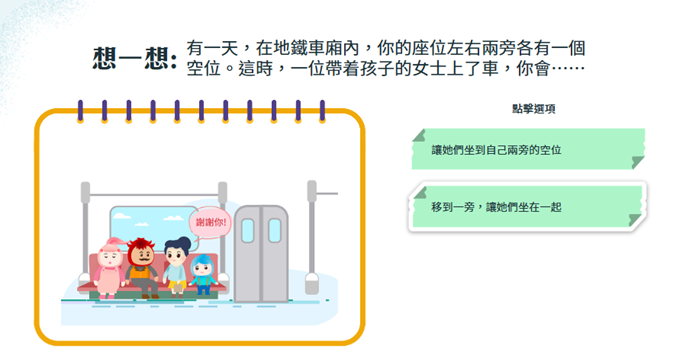

一齊來投票,看看其他學員是否和你選擇的一樣

1.根據你的觀察,自閉特色學童的社交情況大多是怎樣的?(可選多項)

- 不喜歡和人相處,較喜歡獨處

- 被動,但有人邀請他加入活動時是樂於參與的

- 主動和人結交或傾談,但不受歡迎

- 有被欺凌的情況

- 和同儕相處大致融洽,但朋友不多

- 喜歡和同儕相處,亦有穩定的社交圈子

2.2 自閉特色的社交表現

自閉特色學童的社交是怎樣的?不如看看以下人士的經驗分享。

自閉特色學童家長Eunice女士

精神科醫生陳國齡醫生

自閉譜系同路人倡導者鄧百亨先生

2.3 自閉特色的社交發展

雖然有自閉特色的學童也能交到朋友,但朋友數量卻比一般學童少,關係質素也較差(Bauminger et al., 2008; Kasari et al., 2011; Locke et al., 2010)。

2.4 自閉特色社交的影響

自閉特色的社交發展,對有自閉特色的學童有哪些影響?

朋友關係

雖然有自閉特色的學童也能交到朋友,但朋友數量卻比一般學童少,關係質素也較差(Bauminger et al., 2008; Kasari et al., 2011; Locke et al., 2010)。

同儕看法

一般學童較少視有自閉特色的學童為朋友,也容易對有自閉特色的學童產生負面看法。有自閉特色的學童很容易被同儕欺凌(Campbell et al., 2005; Sasson et al., 2017; Swaim & Morgan, 2001)。

將來

自閉特色學童若持續缺乏健康的社交關係,可導致將來難於就業和獨立生活,及產生嚴重的心理健康問題,例如:抑鬱、焦慮等(Howlin et al., 2004)。

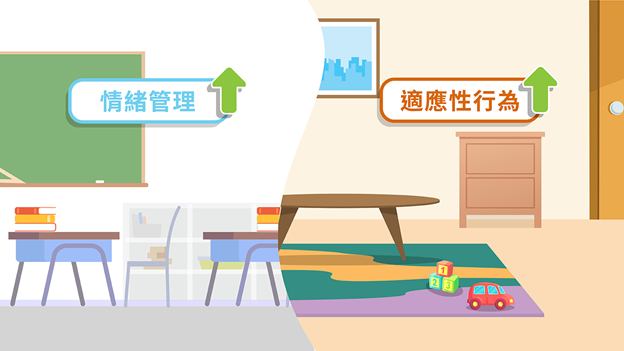

2.5 社交訓練的重要

既然有自閉特色的學童和一般學童一樣,都需要朋友及健康的社交生活,社交訓練對他們便很重要。社交訓練有很多不同的模式和元素,例如:社交小組、朋輩指導、社交故事、影片示範等。不少研究指出,社交訓練可提升自閉特色學童的社交關係與溝通技巧,也可減少抑鬱徵狀(McConnell, 2002 ; Yoo et al., 2014 ; Beaumont et al., 2015) 。

研究亦指出,社交訓練更可提升他們在學校及家庭的情緒管理和適應性行為(Beaumont et al., 2015) 。

在單元一陳醫生和自閉特色學童家長Eunice女士的分享也提及,社交訓練對自閉特色學童的重要性和幫助。

家長和老師的參與對社交小組的成效非常重要。下一部分,我們便開始學習如何一步步教導自閉特色學童掌握社交技巧(Beaumont et al., 2015 ; Dekker et al., 2019)。

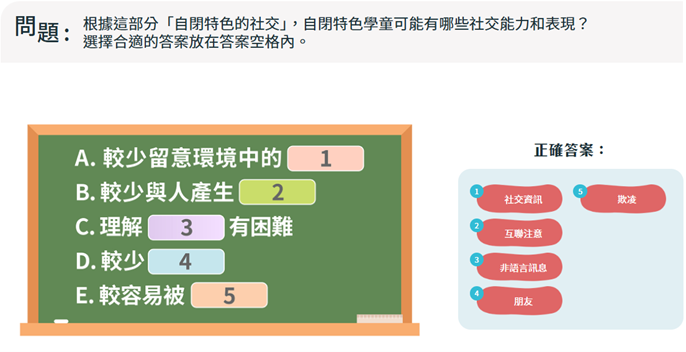

2.6 小測驗

第3部分 小結

3.1 小結

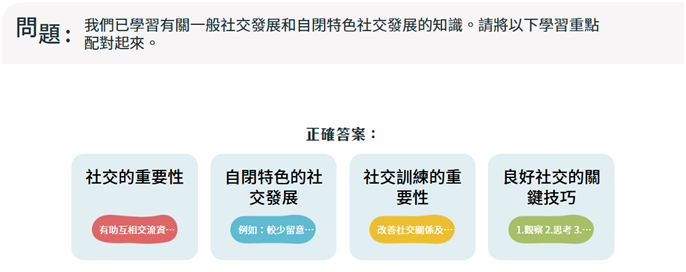

在這部分,我們認識到社交互動會在日常生活中不知不覺地發生,亦對我們十分重要,可幫助我們互相交流資訊、提供情緒支援、減低生活壓力等。在學校,社交能力較高的學生亦會對學校有較正面的態度和有更好的適應表現。

社交技巧自嬰兒已經開始一步步發展,來幫助我們與人互動和交流。

若想和別人相處得更暢順,建立理想的關係,當中需要運用以上的關鍵技巧。

有自閉特色的學童在發展良好社交的關鍵技巧上,均比一般學童落後。研究發現,他們在年幼時:

- 較少將注意力放在社交資訊

- 較少與別人產生互聯注意

- 心智解讀方面出現不同程度的困難

因著自閉特色學童的社交溝通困難,影響到他們與朋輩的關係,甚至有被欺凌的情況。若社交關係持續不理想,會影響到他們的將來生活和心理健康。

所以社交訓練對有自閉特色學童很重要,可幫助他們提升社交關係、溝通技巧、心理健康,以及他們在學校及家庭的情緒管理和適應性行為。

3.2 參考資料

- Baron-Cohen, S., & Ring, H. (1994). A model of the mindreading system: Neuropsychological and neurobiological perspectives. Children’s early understanding of mind: Origins and development, 183-207.

- Baron-Cohen, S., Ring, H. A., Wheelwright, S., Bullmore, E. T., Brammer, M. J., Simmons, A., & Williams, S. C. (1999). Social intelligence in the normal and autistic brain: an fMRI study. European journal of neuroscience, 11(6), 1891-1898.

- Bauminger, N. (2002). The facilitation of social-emotional understanding and social interaction in high-functioning children with autism: Intervention outcomes. Journal of autism and developmental disorders, 32(4), 283-298.

- Bauminger, N., Solomon, M., Aviezer, A., Heung, K., Gazit, L., Brown, J., & Rogers, S. J. (2008). Children with autism and their friends: A multidimensional study of friendship in high-functioning autism spectrum disorder. Journal of abnormal child psychology, 36(2), 135-150.

- Beauchamp, M. H., & Anderson, V. (2010). SOCIAL: an integrative framework for the development of social skills. Psychological bulletin, 136(1), 39.

- Beaumont, R., Rotolone, C., & Sofronoff, K. (2015). The secret agent society social skills program for children with high-functioning autism spectrum disorders: A comparison of two school variants. Psychology in the Schools, 52(4), 390-402.

- Bohlander, A. J., Orlich, F., & Varley, C. K. (2012). Social skills training for children with autism. Pediatric Clinics, 59(1), 165-174.

- Bremer, C. D., & Smith, J. (2004). Teaching Social Skills. Addressing Trends and Developments in Secondary Education and Transition. Information Brief. Volume 3, Issue 5. National Center on Secondary Education and Transition, University of Minnesota (NCSET).

- Campbell, J. M., Ferguson, J. E., Herzinger, C. V., Jackson, J. N., & Marino, C. (2005). Peers’ attitudes toward autism differ across sociometric groups: An exploratory investigation. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 17(3), 281-298.

- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological bulletin, 98(2), 310.

- Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children’s social adjustment. Psychological Bulletin, 115(1), 74-101.

- Dawson, G., Toth, K., Abbott, R., Osterling, J., Munson, J., Estes, A., & Liaw, J. (2004). Early social attention impairments in autism: social orienting, joint attention, and attention to distress. Developmental psychology, 40(2), 271.

- Dekker, V., Nauta, M. H., Timmerman, M. E., Mulder, E. J., van der Veen-Mulders, L., van den Hoofdakker, B. J., van Warners, S., Vet, L. J. J., Hoekstra, P. J., & de Bildt, A. (2019). Social skills group training in children with autism spectrum disorder: A randomized controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry, 28(3), 415-424.

- Haven, E. L., Manangan, C. N., Sparrow, J. K., & Wilson, B. J. (2014). The relation of parent-child interaction qualities to social skills in children with and without autism spectrum disorders. Autism, 18(3), 292-300.

- Howlin, P., Goode, S., Hutton, J., & Rutter, M. (2004). Adult outcome for children with autism. Journal of child psychology and psychiatry, 45(2), 212-229.

- Hutman, T., Chela, M. K., Gillespie-Lynch, K., & Sigman, M. (2012). Selective visual attention at twelve months: Signs of autism in early social interactions. Journal of autism and developmental disorders, 42(4), 487-498.

- Jaswal, V. K., & Akhtar, N. (2019). Being versus appearing socially uninterested: Challenging assumptions about social motivation in autism. Behavioral and Brain Sciences, 42.

- Jones, W., & Klin, A. (2013). Attention to eyes is present but in decline in 2-6-month-old infants later diagnosed with autism. Nature, 504(7480), 427-431.

- Kasari, C., Locke, J., Gulsrud, A., & Rotheram-Fuller, E. (2011). Social networks and friendships at school: Comparing children with and without ASD. Journal of autism and developmental disorders, 41(5), 533-544.

- Klin, A., Jones, W., Schultz, R., Volkmar, F., & Cohen, D. (2002). Visual fixation patterns during viewing of naturalistic social situations as predictors of social competence in individuals with autism. Archives of general psychiatry, 59(9), 809-816.

- Kwon, K., Kim, E. M., & Sheridan, S. M. (2012). A contextual approach to social skills assessment in the peer group: Who is the best judge?. School Psychology Quarterly, 27(3), 121.

- Locke, J., Ishijima, E. H., Kasari, C., & London, N. (2010). Loneliness, friendship quality and the social networks of adolescents with high‐functioning autism in an inclusive school setting. Journal of Research in Special Educational Needs, 10(2), 74-81.

- Marks, S. U., Schrader, C., Longaker, T., & Levine, M. (2000). Portraits of three adolescent students with Asperger’s syndrome: Personal stories and how they can inform practice. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 25(1), 3-17.

- McConnell, S. R. (2002). Interventions to facilitate social interaction for young children with autism: Review of available research and recommendations for educational intervention and future research. Journal of autism and developmental disorders, 32(5), 351-372.

- Mundy, P., Block, J., Delgado, C., Pomares, Y., Van Hecke, A. V., & Parlade, M. V. (2007). Individual differences and the development of joint attention in infancy. Child development, 78(3), 938-954.

- Riggio, R. E., Watring, K. P., & Throckmorton, B. (1993). Social skills, social support, and psychosocial adjustment. Personality and Individual Differences, 15(3), 275-280.

- Salley, B., & Colombo, J. (2016). Conceptualizing social attention in developmental research. Social Development, 25(4), 687-703.

- Sasson, N. J., Faso, D. J., Nugent, J., Lovell, S., Kennedy, D. P., & Grossman, R. B. (2017). Neurotypical peers are less willing to interact with those with autism based on thin slice judgments. Scientific reports, 7(1), 1-10.

- Shumaker, S. A., & Brownell, A. (1984). Toward a theory of social support: Closing conceptual gaps. Journal of social issues, 40(4), 11-36.

- Sigman, M., Ruskin, E., Arbeile, S., Corona, R., Dissanayake, C., Espinosa, M., Kim, N., López, A., & Zierhut, C. (1999). Continuity and change in the social competence of children with autism, Down syndrome, and developmental delays. Monographs of the Society for Research in Child Development, 64(1), 1-114.

- Swaim, K. F., & Morgan, S. B. (2001). Children’s attitudes and behavioral intentions toward a peer with autistic behaviors: Does a brief educational intervention have an effect?. Journal of autism and developmental disorders, 31(2), 195-205.

- Yoo, H.-J., Bahn, G., Cho, I.-H., Kim, E.-K., Kim, J.-H., Min, J.-W., Lee, W.-H., Seo, J.-S., Jun, S.-S., Bong, G., Cho, S., Shin, M.-S., Kim, B.-N., Kim, J.-W., Park, S., & Laugeson, E. A. (2014). A Randomized Controlled Trial of the Korean Version of the PEERS® Parent-Assisted Social Skills Training Program for Teens With ASD. Autism Research, 7(1), 145-161.

- 衛生署家庭健康服務 (2019)。《兒童發展小冊子(三)》。香港特別行政區政府衛生署。

- 衛生署家庭健康服務 (2019)。《兒童發展小冊子(四)》。香港特別行政區政府衛生署。

- 衛生署家庭健康服務 (2019)。《兒童發展小冊子(五)》。香港特別行政區政府衛生署。

- 衛生署家庭健康服務 (2019)。《兒童發展小冊子(六)》。香港特別行政區政府衛生署。

- 衛生署家庭健康服務 (2019)。《兒童發展小冊子(七)》。香港特別行政區政府衛生署。

- 衛生署家庭健康服務 (2019)。《兒童發展小冊子(八)》。香港特別行政區政府衛生署。

第二章社交步步教

第1部分 社交怎樣學?

1.1 人生交叉點

1.2 社交思維是什麼?

1.3 困難在哪裏?

1.4 針對困難逐點教

1.5 有效的訓練策略

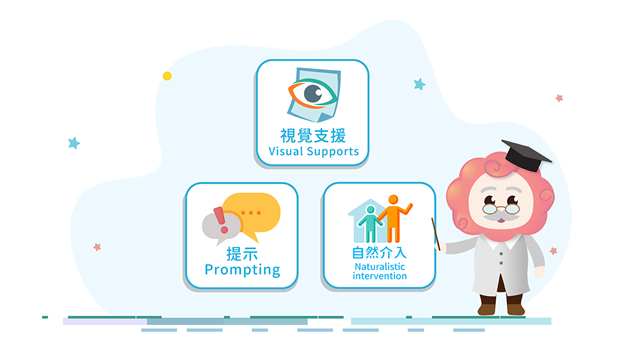

以下是「社交思維」訓練常用的實證為本策略:

視覺支援

提示

自然介入

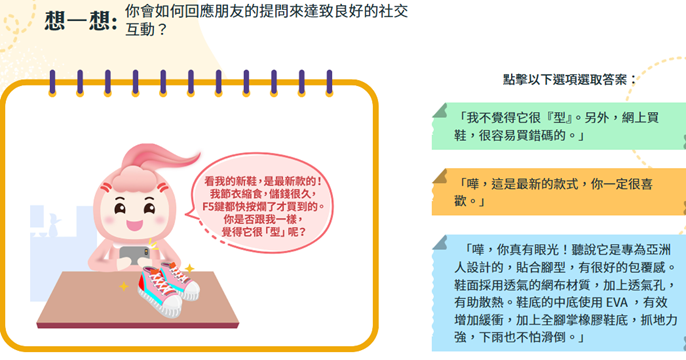

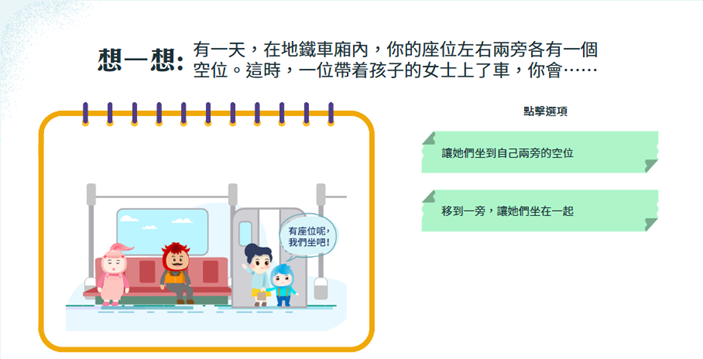

部分自閉特色學童即使能理解訓練的步驟和內容,但在實際執行時,卻未能靈活運用所學的技巧。「自然介入」便可以提供機會,讓學童在較近似現實的情境中練習和類化所學(Wong et al., 2015),例如:小組討論、集體遊戲、在餐廳用膳、乘搭交通工具等。

在過程中,導師或家長要把握介入機會,並配合前面所述的策略,例如:提示策略及視覺支援策略,引導學生綜合運用整個「社交思維」過程的相關技巧。

第2部分 小結

2.1 小結

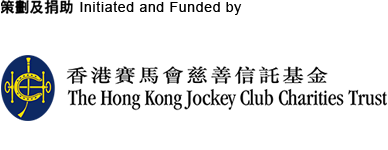

在社交互動中,若我們只是機械式地遵循社交規則,很可能會遇到挫折。但如果能運用「社交思維」,便能引導我們懂得考慮別人的想法並作出合宜的回應。

要教導自閉特色學童學習「社交思維」,首先要讓他們理解「觀感印象」這個概念。

然後逐步教授學童有關「社交思維」每一步驟的要點和技巧。自閉特色學童應學習留意社交線索,推測別人的想法,繼而學習計劃合適的做法來回應別人的期望,並適時作出檢討及調整,從而給別人留下正面的「觀感印象」並建立正面的社交關係

如果家長、教師、導師及其他支援自閉特色學童的專業人士,能辨識每位自閉特色學童在「社交思維」中的困難,並配以合適的實證為本策略,相信能有效提升學童的社交能力。

2.2 參考資料

- Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children’s social adjustment. Psychological Bulletin, 115(1), 74.

- Wong, C., Odom, S. L., Hume, K. A., Cox, A. W., Fettig, A., Kucharczyk, S., Brock, M. E., Plavnick, J. B., Fleury, V. P., & Schultz, T. R. (2015). Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism Spectrum Disorder: A Comprehensive Review. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(7), 1951-1966.

- 香港明愛(2018)。《「賽馬會喜伴同行計劃」自閉特色學生小組訓練資源套(中學版)第四冊 社交思維》。香港賽馬會。

第三章小總結

第1部分 旅程中途站

1.1 小總結

1.2 考考你(一)

1.3 考考你(二)

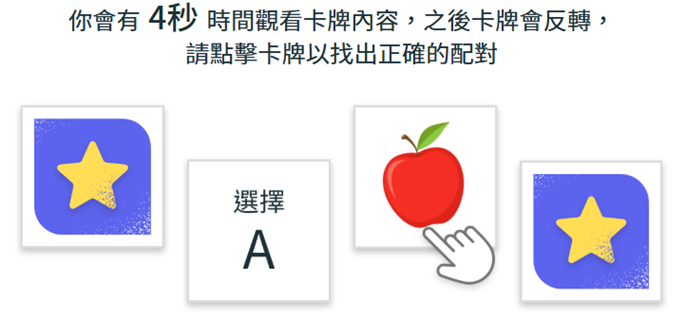

想一想:「社交思維」有五個步驟,試把它們配對。

1.4 參考資料

- Baron-Cohen, S., Ring, H. A., Wheelwright, S., Bullmore, E. T., Brammer, M. J., Simmons, A., & Williams, S. C. (1999). Social intelligence in the normal and autistic brain: an fMRI study. European journal of neuroscience, 11(6), 1891-1898.

- Bauminger, N. (2002). The facilitation of social-emotional understanding and social interaction in high-functioning children with autism: Intervention outcomes. Journal of autism and developmental disorders, 32(4), 283-298.

- Dawson, G., Toth, K., Abbott, R., Osterling, J., Munson, J., Estes, A., & Liaw, J. (2004). Early social attention impairments in autism: social orienting, joint attention, and attention to distress. Developmental psychology, 40(2), 271.

- Hutman, T., Chela, M. K., Gillespie-Lynch, K., & Sigman, M. (2012). Selective visual attention at twelve months: Signs of autism in early social interactions. Journal of autism and developmental disorders, 42(4), 487-498.

- Jones, W., & Klin, A. (2013). Attention to eyes is present but in decline in 2-6-month-old infants later diagnosed with autism. Nature, 504(7480), 427-431.

- Klin, A., Jones, W., Schultz, R., Volkmar, F., & Cohen, D. (2002). Visual fixation patterns during viewing of naturalistic social situations as predictors of social competence in individuals with autism. Archives of general psychiatry, 59(9), 809-816.

- Salley, B., & Colombo, J. (2016). Conceptualizing social attention in developmental research. Social Development, 25(4), 687-703.

- Sigman, M., Ruskin, E., Arbeile, S., Corona, R., Dissanayake, C., Espinosa, M., Kim, N., López, A., & Zierhut, C. (1999). Continuity and change in the social competence of children with autism, Down syndrome, and developmental delays. Monographs of the Society for Research in Child Development, 64(1), 1-114.

- Howlin, P., Goode, S., Hutton, J., & Rutter, M. (2004). Adult outcome for children with autism. Journal of child psychology and psychiatry, 45(2), 212-229.

- 香港明愛(2018)。《「賽馬會喜伴同行計劃」自閉特色學生小組訓練資源套(中學版)第四冊 社交思維》。香港賽馬會。

第四章訓練起步點

第1部分 實踐篇簡介

1.1 訓練內容概覽

1.2 你有多認識「社交思維」?

一齊來投票,看看其他學員是否和你選擇的一樣

1.你曾運用類似的教具教授學童社交概念嗎?

- 曾經運用過類似的教具

- 未曾運用過類似的教具

- 未曾運用過類似的教具,但認識相關概念

2.你曾教授學童運用社交線索推測別人的情緒嗎?

- 有教授過

- 未曾教授過,亦不曾聽說過有關概念

- 未曾教授過,但認識相關概念

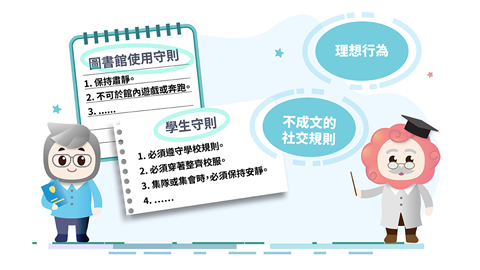

3.你曾教授學童有關「不成文的社交規則」、「潛規則」或「理想行為」的概念嗎?

- 有教授過

- 未曾教授過,亦不曾聽說過有關概念

- 未曾教授過,但認識相關概念

第五章收集社交線索,推測別人想法

第1部分 個案與分析(一):觀感

1.1 個案:心直口快的星仔

1.2 對星仔的觀感

就小食部個案,老師和同學會對星仔留下怎樣的觀感?

阿宏和偉仔

晴晴

老師

1.3 分析(一):觀感的建立

第2部分 個案與分析(二):社交思維

2.1 看不到的想法

2.2 分析(二):收集社交線索

2.3 有用的社交線索

2.4 分析(三):準確推測想法

第3部分 訓練策略 (一)

3.1 訓練目標要清晰

3.2 起步點 — 觀感相簿

3.3 收集線索基本步

一齊來投票,看看其他學員是否和你選擇的一樣

1.你認為哪位同學能留意到老師掉了東西?

- 晴晴

- 星仔

- 阿輝

- 阿宏

- 阿偉

3.4 留心觀察和聆聽

3.5 社交線索要看清

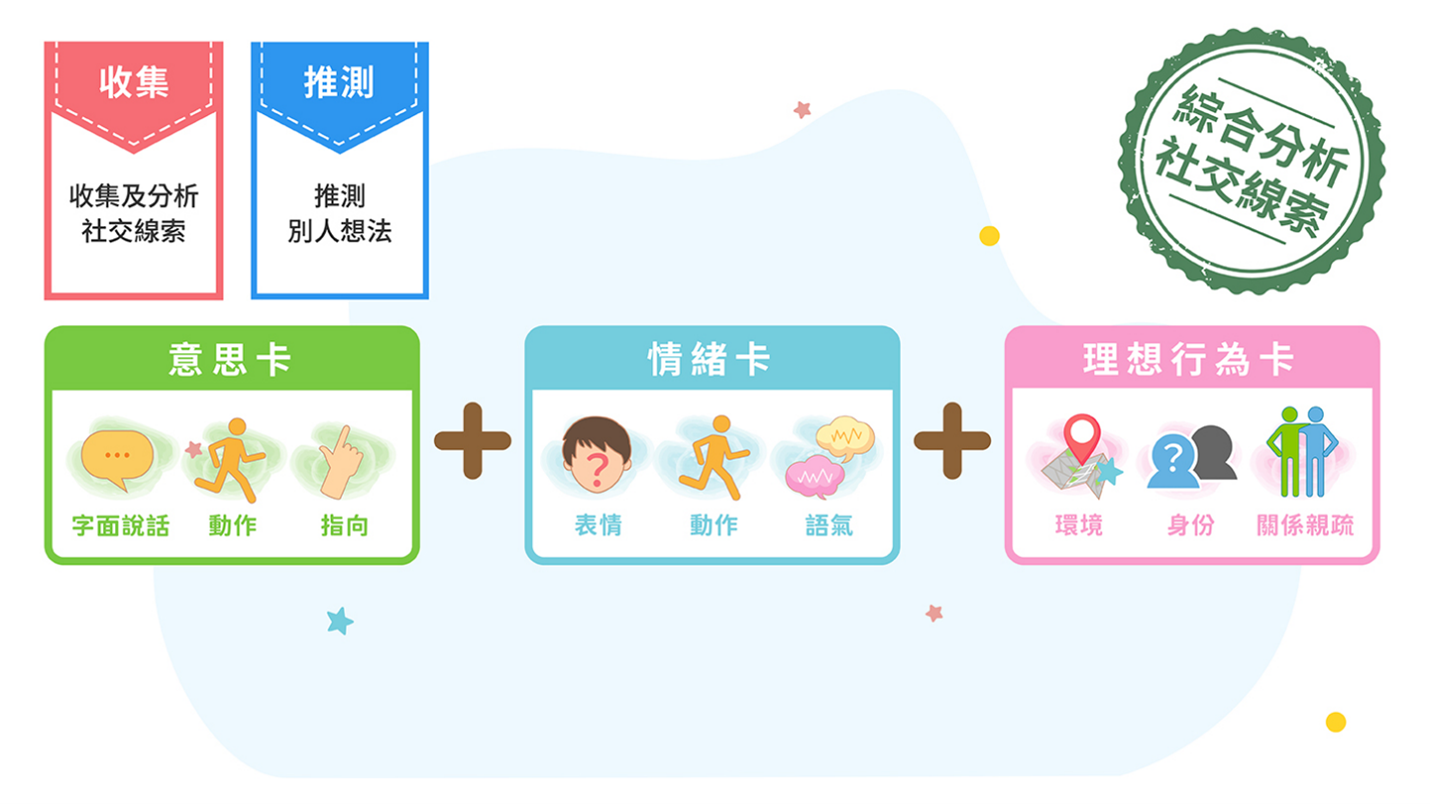

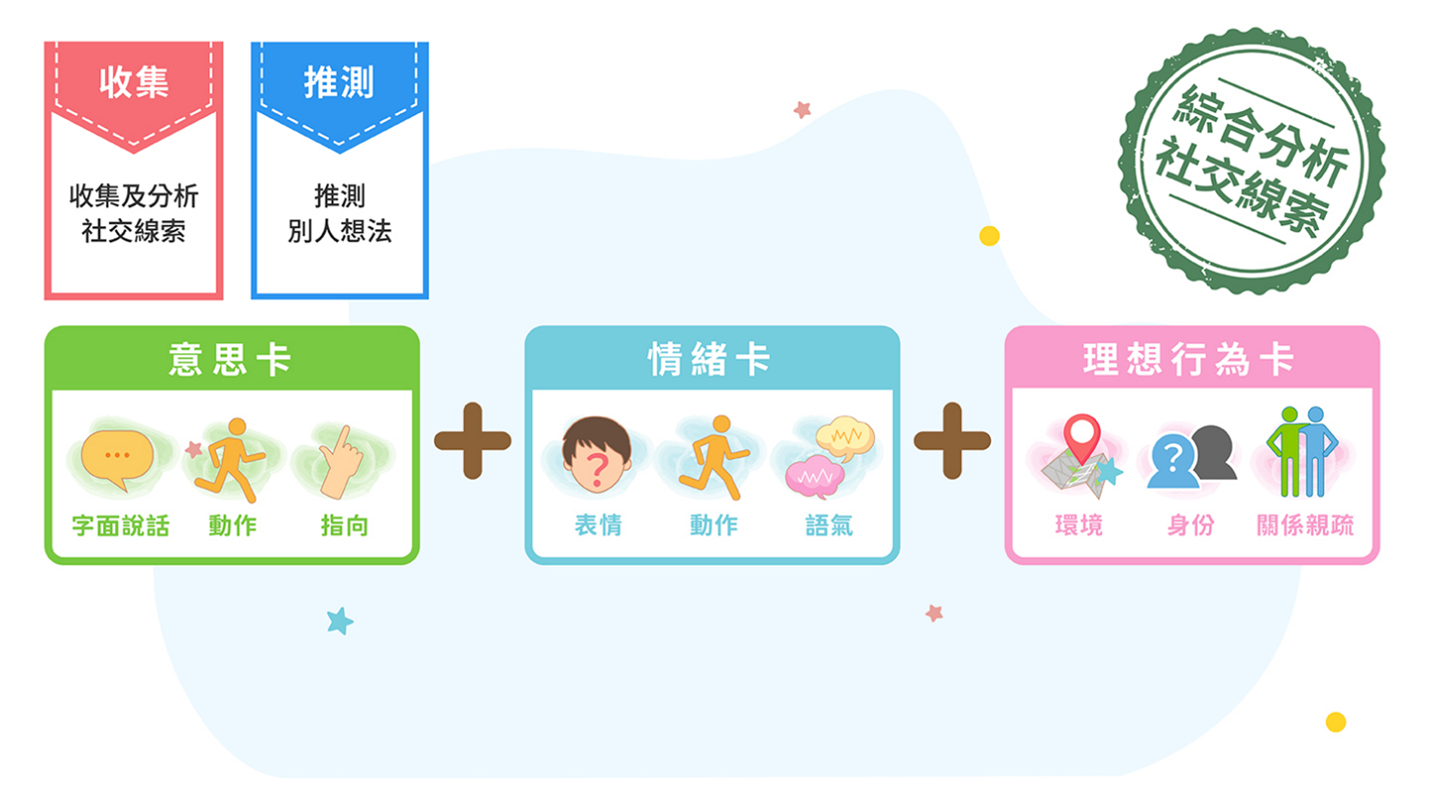

社交情境包含大量的社交線索。有什麼訓練策略能幫助孩子收集及分析社交線索,從而推測別人的想法?

- 留意別人的字面說話、動作及指向,分析當中的意思

- 可以透過觀察別人的表情、動作、語氣,知道別人的情緒

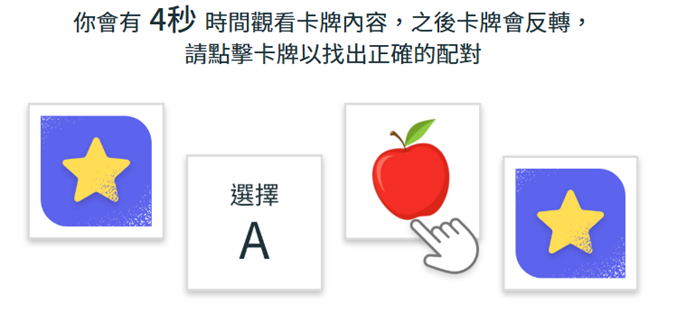

- 當學童明白「意思卡」、「情緒卡」及「理想行為卡」內的社交線索後,可透過簡單活動,例如:配對圖卡、拼圖、 記憶遊戲等,幫助他們記下不同的社交線索

- 運用「推測想法工作紙」作講解和討論,按部就班教導學童學習如何收集及分析社交線索,讓他們能一步步地觀察、組織及分析社交線索,嘗試推測別人的想法

3.6 分析線索、推測想法 — 意思卡

第4部分 訓練策略 (二)

4.1 考考你

1.以下社交線索卡的名稱是什麼?

(正確答案: 情緒卡)

2.以下社交線索卡的名稱是什麼?

(正確答案: 理想行為卡)

3.以下社交線索卡的名稱是什麼?

(正確答案: 意思卡)

4.2 收集線索、推測想法 — 情緒卡

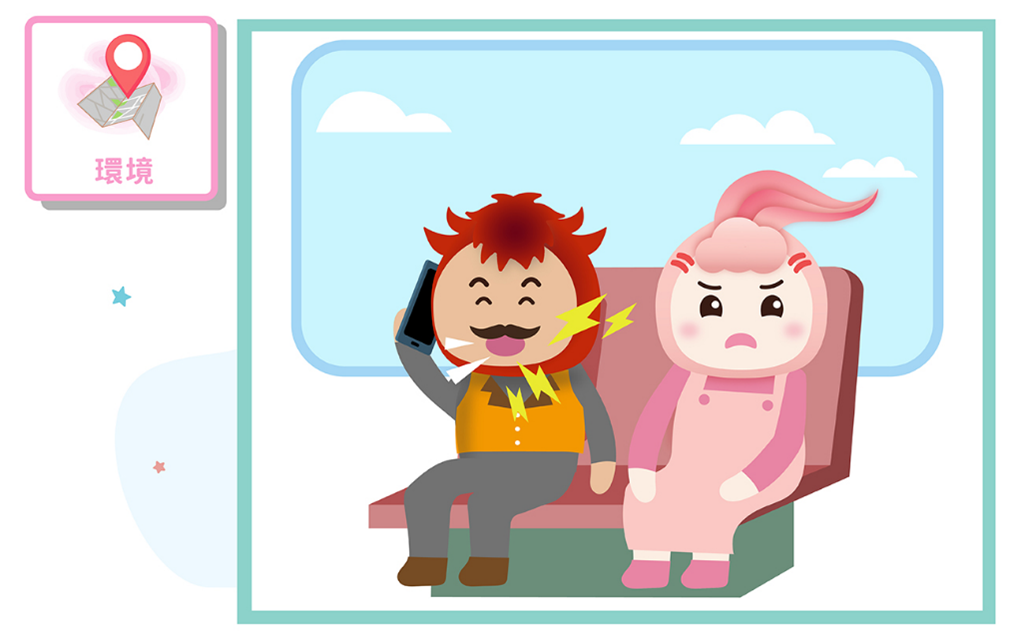

4.3 理想行為 DOs and DON’Ts

1.阿輝的表現是否理想行為?

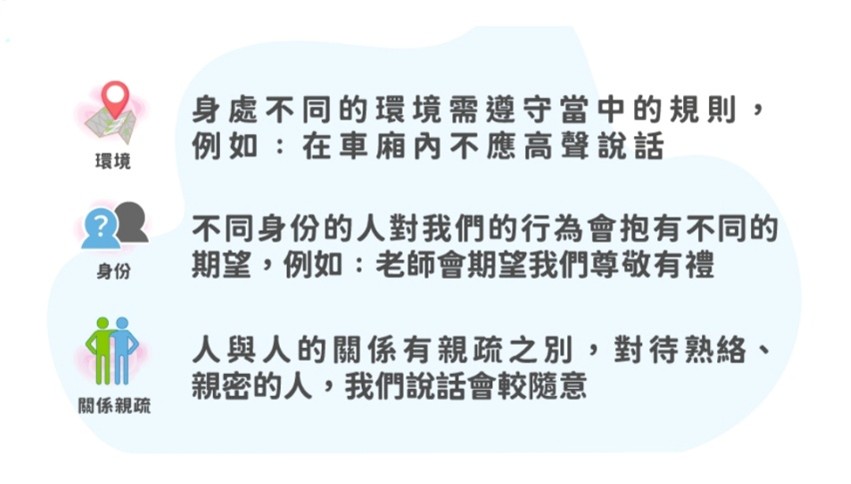

(正確答案:B.

身處不同的環境,別人對我們的行為會有特定的期望。要留意及遵守當中的規則,以免給人留下負面觀感。例如:避免在公眾場所高聲講電話。)

2.同學的表現是否理想行為?

(正確答案:B.

不同身份的人對我們的行為會抱有不同的期望,而我們也應有不同的對應。例如:長輩期望我們尊敬、有禮,不會直呼其名、說話無禮。)

3.圖中人物的表現是否理想行為?

(正確答案:A.

人與人的關係有親疏之別。對待熟絡、親密的人,我們說話會較隨意,行為會較親暱。相反,對待初相識或關係較疏的人,說話會較客氣,行為會較含蓄。)

4.4 收集線索、推測想法 — 理想行為卡

4.5 口不對心

一齊來投票,看看其他學員是否和你選擇的一樣

1.你約了朋友,但遲到了30 分鐘。面對朋友的反應,你的回應會是……

- Sorry , 唔好嬲啦!

- 依家係 8 點

- 我請食飯當賠罪

- 唔好意思,塞車遲咗

4.6 綜合分析好重要

第5部分 實踐有法

5.1 重點回顧

透過訓練,我們期望學童能明白及掌握以下的「社交思維」技巧:

- 理解「觀感」概念是教導社交思維的起步點

- 以三張社交線索卡:意思卡、情緒卡、理想行為卡,教導學童收集社交線索

- 綜合分析所收集的社交線索,有助準確地推測別人的想法

5.2 日常實踐

你有否遇過以下的情境 ?你會否即時介入,讓學童能實踐所學?

學校: 正面觀感

學校: May BB

學校: 同學的女神

日常:圖書館

日常:餐廳午膳

日常:和爺爺用餐

5.3 教學心得 FAQ

專業同工在訓練學童時或會遇到以下疑問,你有什麼看法?

在教導社交思維時,是否一定要教授「觀感」概念?怎樣能加深學童對此概念的掌握?

- 理解「觀感」概念是自閉特色學童學習社交思維的起步點,可藉此推動他們在社交互動時,留意自己的言行及作出合宜的回應

- 在教導時,宜運用具體的比喻及視覺支援策略,如: 「觀感相簿」 ,把抽象的「觀感」概念變得具體化,幫助學童理解

- 除了進行情境練習,更應着重日常應用。宜把「觀感」概念融入平日對學童言行的回饋,並適時講解

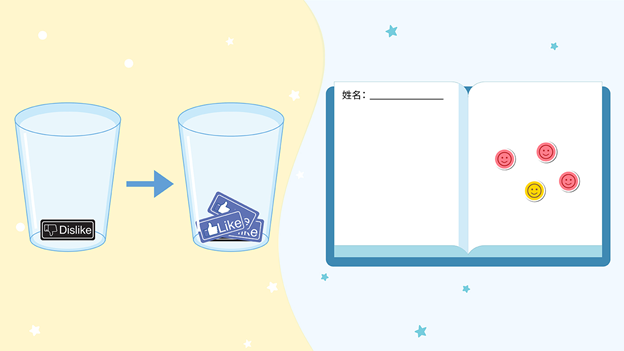

- 同時可配合獎勵計劃的運用,令學童明白,好行為不但能予人正面觀感,還可帶來讚賞和獎勵。從而提升他們的學習動機及加強對「觀感」概念的掌握

我們應如何選取社交情境,教導學童掌握社交思維?

- 平日學童與朋輩、家人的互動都是練習應用社交思維的好機會。我們宜把握學習時機,作適時的教學及回饋,讓學童把所學技巧類化於日常生活中

- 可以選取學童曾經遇上的一些誤會或困難作題材,與他們重新檢視事發的情境細節,引導他們收集、分析社交線索及推測別人想法。從自身經驗出發,可提升他們的投入感和學習動機

- 此外,也可以設計或選取他們較可能遇到困難的社交情境,例如: 籌備聯歡會、學校旅行等等,作預先練習及講解

運用社交線索卡教授社交思維有什麼好處?應先教哪一張線索卡?

- 運用社交線索卡(意思卡、情緒卡、理想行為卡)教授社交思維,一方面可幫助學童按圖索驥,學習收集分析及組織所需資料;另一方面,運用視覺提示, 可加深學童對社交線索內容的掌握

- 可因應學童的需要及能力,逐步教授相關的社交線索。其中以意思卡、情緒卡的內容較直接簡單,易於理解

- 當學童掌握了社交線索卡的內容後,應繼而學會綜合分析所有社交線索,以準確推測別人的想法

為什麼社交思維訓練要教授「理想行為」?

- 人際互動存在着許多要注意的規則,一旦違反,可能予人負面觀感。這些社交規則並非明文規定,也會隨情況而變化,自然令自閉特色學童難以掌握

- 社交思維訓練旨在讓學童學習收集及分析關鍵的社交線索,從而推測別人的想法。運用「理想行為卡」的三個要點﹕身處的環境、別人的身份、與自己的關係親疏,可讓學童明白,別人對我們的行為有特定的期望

- 可按學童的特色和能力,訂立教授重點,讓他們學習多從別人的角度思考,並考慮個人行為能否予人正面觀感。如需要,可講解更多社交規則,豐富教學內容

第6部分 小結

6.1 小結

- 「社交思維」幫助自閉特色學童,提升社交適應的能力

- 過程首兩個步驟:「收集」和「推測

- 本部分主要有三項訓練目標

- 理解「觀感」概念是教導社交思維的起步點

- 運用「觀感相簿」,讓學童理解自己的行為與別人觀感的關係

- 把周遭重要的社交線索組織為三類資訊

- 以三張社交線索卡:意思卡、情緒卡、理想行為卡,教導學童收集社交線索

- 讓學童明白,有時別人說話的表面意思,未必是其真實意思,推測別人想法時要特別留神

- 如果不同社交線索透露的資訊不一致,代表話語裏可能有隱藏意思

- 若要準確推測別人的想法,需要綜合及分析所收集的社交線索

- 學童掌握「社交思維」首兩個步驟後,我們仍需在真實的學校和生活情境中引導他們實踐技巧,類化至日常生活應用

6.2 小測驗

6.3 參考資料

- 香港明愛(2018)。《「賽馬會喜伴同行計劃」自閉特色學生小組訓練資源套(小學版)第五冊 社交思維》。香港賽馬會。

- 香港明愛(2018)。《「賽馬會喜伴同行計劃」自閉特色學生小組訓練資源套(中學版)第四冊 社交思維》。香港賽馬會。

- 香港耀能協會(2018)。《「賽馬會喜伴同行計劃」自閉特色學生小組訓練資源套(中學版)第七冊 情緒理解及調控》。香港賽馬會。

第六章因應別人想法,計劃及執行回應行動

第1部分 個案與分析

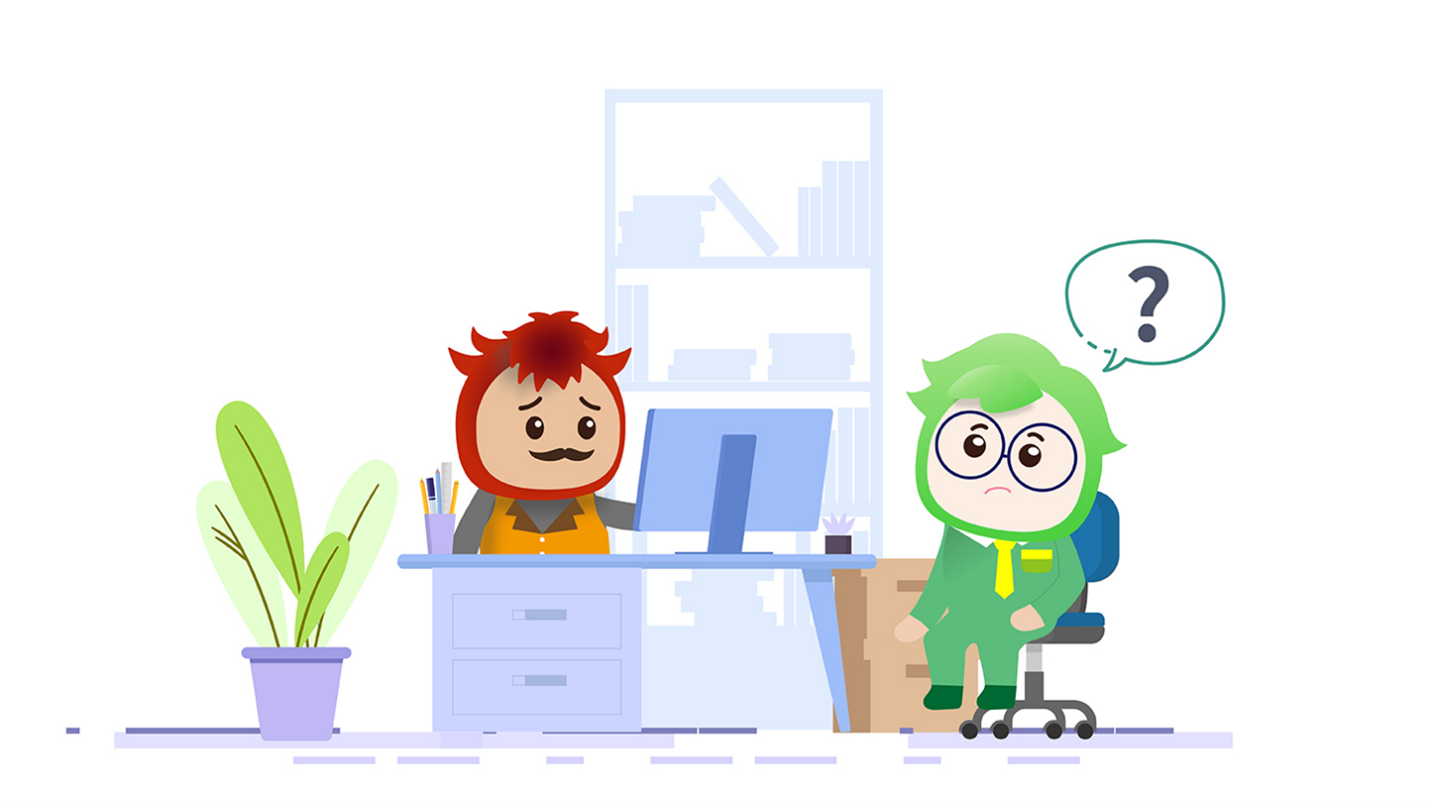

1.1 個案:不識相的星仔

一齊來投票,看看其他學員是否和你選擇的一樣

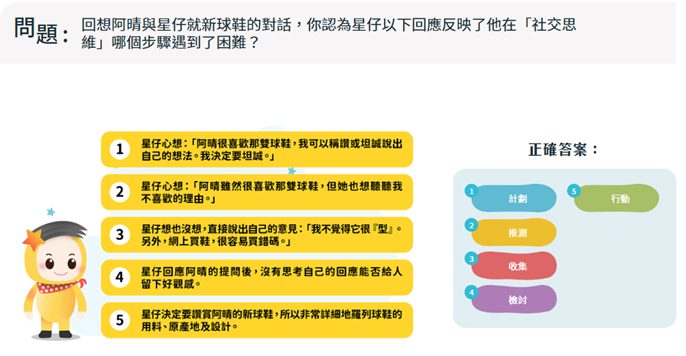

1.你認為個案中的星仔,在「社交思維」過程哪一個步驟遇到困難?

- 收集

- 推測

- 計劃

- 行動

- 檢討

1.2 一起去分析

1.3 思維步驟逐個捉

第2部分 訓練策略

2.1 如何回應面試官?

一齊來投票,看看其他學員是否和你選擇的一樣

1.當你應徵一份心儀的工作時,若面試官對你的分享表示不太認同,你會如何回應?

- 立即停止提出類似的看法

- 嘗試提出更多理據,解釋自己的看法

- 分享另一種看法,嘗試補救失去的印象分

- 「道不同,不相為謀」 ,笑一笑作回應

2.若面試官對你的分享表示很感興趣,你又會如何回應?

- 微笑點頭,以示有信心迎接下一道問題

- 邀請對方分享他的看法

- 乘勝追擊,繼續分享類似的看法或經驗

- 不置可否,以平常心等待下一道問題

2.2 計劃可行的做法

2.3 真 Sorry ,假 Sorry

2.4 行動和檢討

第3部分 實踐有法

3.1 重點回顧

透過訓練,我們期望學童能明白及掌握以下「社交思維」技巧:

3.2 日常實踐

如學童在學校或日常生活遇到以下情境,你會怎樣作即時介入?以下是一些參考例子,同工也可多鼓勵家長引導學童實踐所學!

學校: 撞到了!

學校: 中文課

你認為片中主角有運用「社交思維」嗎?老師可如何與他檢討表現?

學校: 小息

你認為片中主角有運用「社交思維」嗎?老師可以怎樣把握時機鼓勵他繼續實踐?

日常:姐弟紛爭

日常:做家務

日常:老師冤枉我?

3.3 教學心得 FAQ

不少家長和專業同工訓練學童時會遇到以下疑問,希望在此可以為你解答。

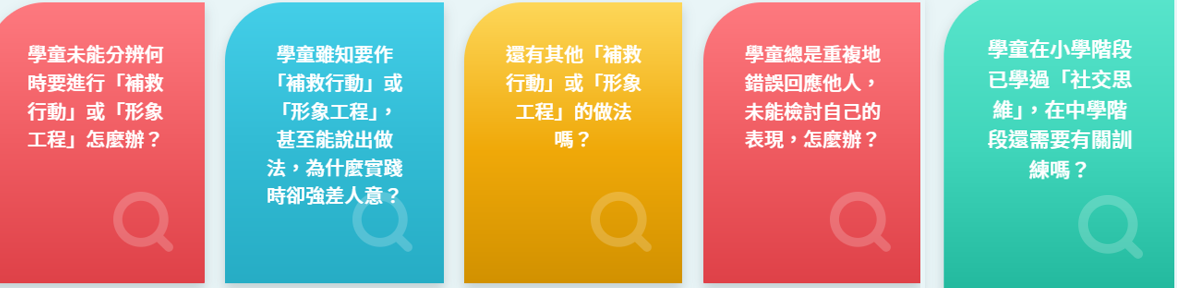

學童未能分辨何時要進行「補救行動」或「形象工程」怎麼辦?

- 家長和專業同工需先肯定學童能「收集」別人的線索,並準確地「推測」別人對自己的想法

- 然後再評估學童分辨正、負面想法的能力

- 有需要時,可透過想法分類練習,鞏固學童的分辨能力

- 對於年紀較小的學童,可暫時不教授「中性」想法這類別

- 另外,也可直接以做法(例如「道歉 / 友善說話」 ) ,代替「補救行動 / 形象工程」的分類,減少學童牢記陌生詞彙和分類的需要

學童雖知要作「補救行動」或「形象工程」,甚至能說出做法,為什麼實踐時卻強差人意?

- 不同的回應所需的技巧也不同,例如能因應情境恰當地運用友善說話、懂得運用合宜的話語和非語言行為表示歉意等

- 家長和專業同工需另外教授學童相應的社交溝通技巧,並提示他們於「社交思維」的「行動」應用出來

- 學童也需具備一定的情緒調控能力,以便能冷靜地分析別人的想法,並作出恰當的回應

- 有關訓練可參考相關教材和資源

還有其他「補救行動」或「形象工程」的做法嗎?

- 本單元主要分享「社交思維」的理念和訓練策略,所列舉的「補救行動」和「形象工程」只涵蓋了部分做法

- 家長和專業同工可按學童的能力和成長需要,教授和鼓勵學童應用其他的回應做法

學童總是重複地錯誤回應他人,未能檢討自己的表現,怎麼辦?

- 自我檢討是一種相對高階的認知能力

- 年紀較小或能力較弱的學童未必能自行檢討,因此家長和專業同工可因應學童的能力,調節「檢討」的要求,或先讓學童熟習「社交思維」首四個步驟,然後才加入「檢討」一步

- 教授「檢討」初期,家長和專業同工需多以提問方式引導學童反思,並適時提醒學童回想上次的經驗,逐步讓他們學習自我檢討

- 重温錄像和清晰的檢討步驟,能有助學童學習檢討個人表現

學童在小學階段已學過「社交思維」,在中學階段還需要有關訓練嗎?

- 「社交思維」是一種與人交往的重要技巧,學童和成人在不同的社交情境均能應用

- 隨着學童成長,面對日漸增加的社交要求,家長和專業同工應評估他們在應用「社交思維」方面的能力,再按需要提供合適的訓練

- 訓練內容可從日常情境,擴展至有主題的情境應用,例如與朋輩 / 異性的相處、升學或職場上的情況等,以幫助學童應付成長需要,協助他們類化所學

第4部分 小結

4.1 小結

- 「社交思維」讓我們與人互動時,予人正面的觀感

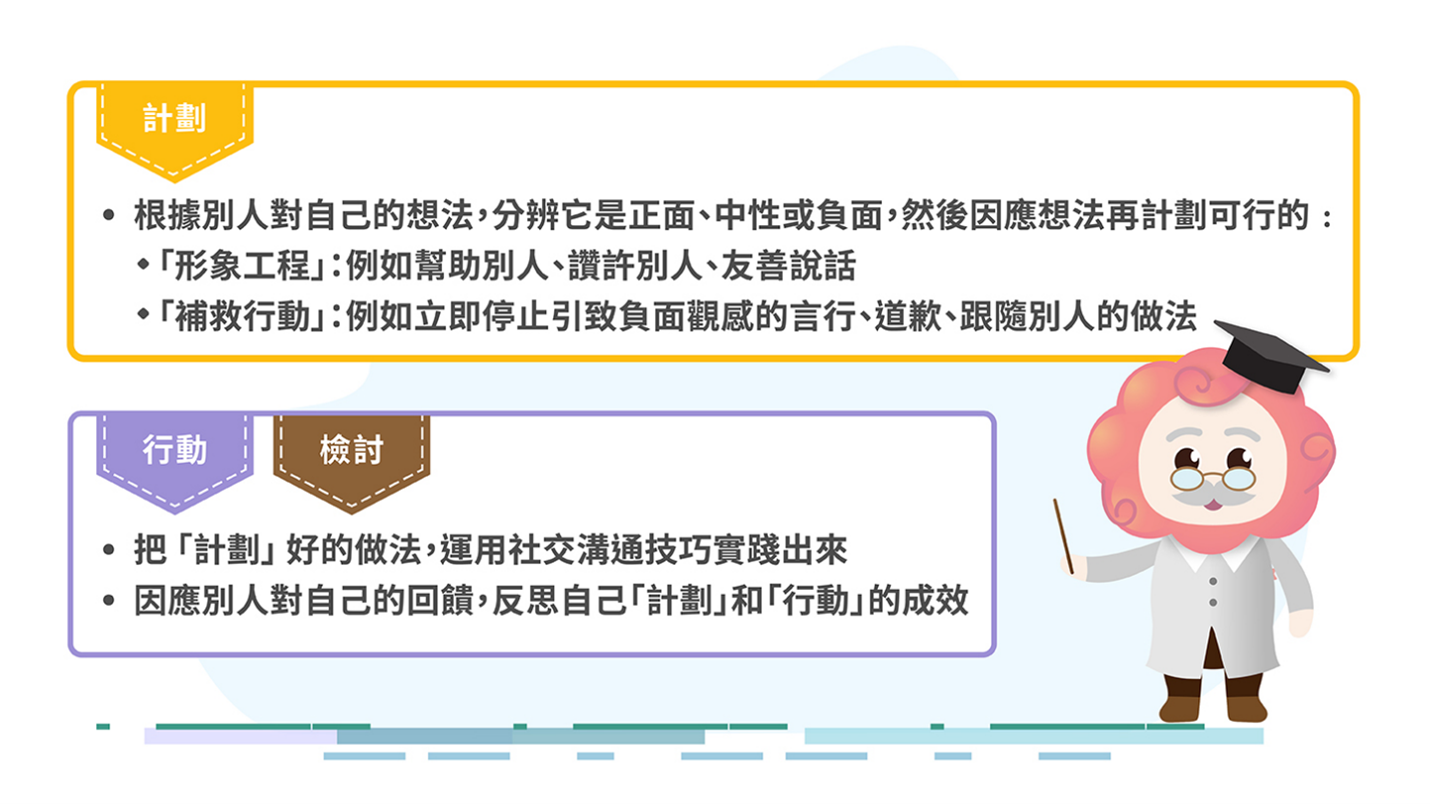

- 過程最後三步是「計劃」、「行動」和「檢討」

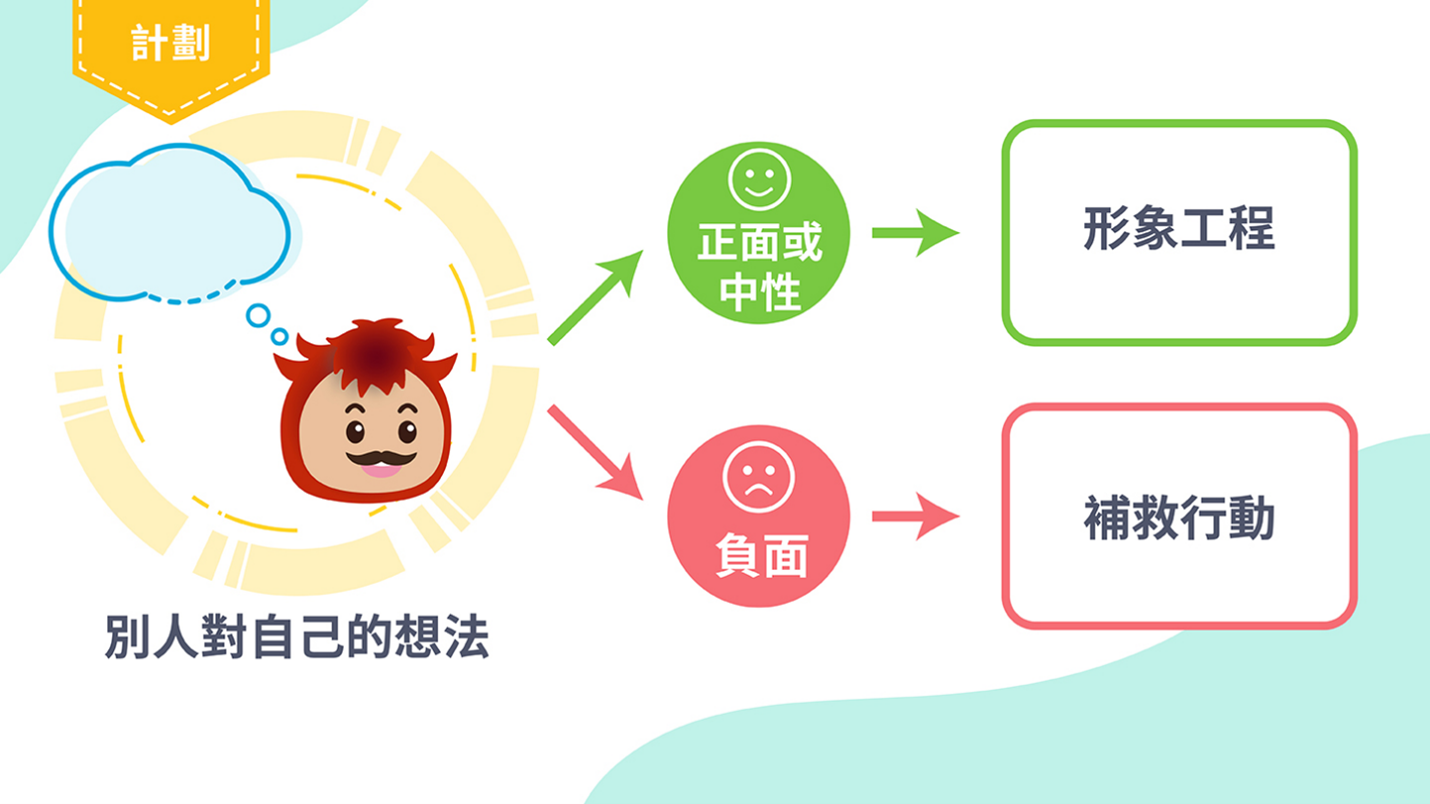

- 「計劃」:根據別人對自己的想法,分辨想法是正面、中性或負面,然後因應想法再計劃可行的做法

- 「形象工程」:例如幫助別人、讚許別人、友善說話

- 「補救行動」:例如立即停止引致負面觀感的言行、道歉、跟隨別人的做法

- 「行動」:把計劃好的做法,運用社交溝通技巧實踐出來

- 「檢討」:因應別人對自己的回饋,反思自己「計劃」和「行動」的成效

- 當學童掌握整個「社交思維」過程後,我們仍需在真實的學校和生活情境中引導他們實踐技巧,把所學類化至日常生活應用

4.2 小測驗

1.以下哪項是「補救行動」的做法?(可選多項)

- 立即停止引致負面觀感的言行

- 跟隨別人的做法

- 幫助別人

- 道歉

(正確答案:A.立即停止引致負面觀感的言行; B.跟隨別人的做法; D.道歉)

2.根據「社交思維」過程,如對方對自己的「補救行動」有負面的反應,學童下一步應該怎樣做?

- 反思自己的溝通技巧,再重做一次選定的「補救行動」

- 請教別人的意見

- 再試另一種可行的「補救行動」

- 改為做「形象工程」

(正確答案:C.再試另一種可行的「補救行動」)

4.3 參考資料

- 東華三院(2018)。《「賽馬會喜伴同行計劃」自閉特色學生小組訓練資源套(小學版)第六冊 友好行為》。香港賽馬會。

- 東華三院(2018)。《「賽馬會喜伴同行計劃」自閉特色學生小組訓練資源套(中學版)第五冊 友好行為》。香港賽馬會。

- 香港明愛(2018)。《「賽馬會喜伴同行計劃」自閉特色學生小組訓練資源套(小學版)第五冊 社交思維》。香港賽馬會。

- 香港明愛(2018)。《「賽馬會喜伴同行計劃」自閉特色學生小組訓練資源套(中學版)第四冊 社交思維》。香港賽馬會。

- 救世軍(2018)。《「賽馬會喜伴同行計劃」自閉特色學生小組訓練資源套(小學版)第二冊 基本溝通技巧》。香港賽馬會。

- 救世軍(2018)。《「賽馬會喜伴同行計劃」自閉特色學生小組訓練資源套(中學版)第二冊 溝通技巧》。香港賽馬會。

第七章總結

第1部分 旅程紀錄

1.1 單元總結

1.2 鳴謝

本課程單元得以下各方鼎力相助,謹此致謝!

(按筆劃序排列)

受訪者

- 陳國齡醫生(瑪麗醫院精神科部門及兒童及青少年精神科)

- 鄧百亨先生

- Eunice 女士

其他人士

- 伍家良先生

- 曾昭健先生

第2部分 所學所得

2.1 我的期望

1.你認為有達到你的期望嗎?(6= 完全達到,1=完全未能達到)

2.2 後測

2.3 課後能力自評

1.就各項的同意程度:

(非常不同意/ 不同意/ 傾向不同意/ 傾向同意/ 同意/ 非常同意)

A.此單元能提升我對社交發展的理解

B.此單元有助我明白自閉特色學童在社交上的需要和挑戰

C.此單元提升我對訓練自閉特色學童社交思維的認識

D.單元內容切合我的需要

E.單元內容深淺程度合適

F.總括來說,此單元使我得益

G.總括來說,我對是次學習歷程感到滿意

2.若此平台增加其他單元,你會期望學習以下哪些課題(可選多項):

- 溝通及對話技巧

- 自我管理(包括專注、組織、時間管理)

- 處理分歧及協商

- 朋輩相處、友好行為

- 應對欺凌

- 升中適應、思考及學習技巧

- 生活技能

- 自我倡導

- 中文寫作

3.網站界面設計能促進學習 :

(非常不同意/ 不同意/ 傾向不同意/ 傾向同意/ 同意/ 非常同意)

4.以下的教學形式能助我有效學習:

(非常不同意/ 不同意/ 傾向不同意/ 傾向同意/ 同意/ 非常同意)

A.教學影片

B.體驗練習

C.互動遊戲

D.小測驗

5.相比其他與自閉症相關的網上資源,我較喜歡「賽馬會喜伴同行計劃——走進自閉特色的世界」 網上學習平台,因為以下因素:(可選多項)

- 專業的課程內容

- 日常實踐建議

- 反思/體驗練習

- 資源/教材下載

- 網站的設計

- 免費

- 其他(請註明)

- 不適用

Subscribe to Our Newsletter

Please keep in touch with us and we will keep you updated with

the latest news, events and news.